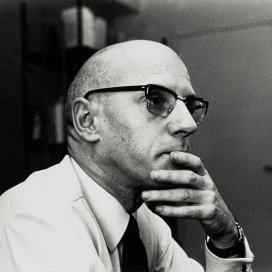

Michel Foucault est un philosophe français, né le 15 octobre 1926 à Poitiers. Refusant les études de médecine que son père chirurgien imaginait pour lui, il étudie la philosophie et la psychologie à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm à partir de 1946. Il obtient l’agrégation de philosophie en 1951 et un premier poste d’assistant de psychologie à la faculté des lettres de Lille l’année suivante.

À partir de 1955, ses affectations dans des pays étrangers, d’abord en Suède à Uppsala, puis en Pologne à Varsovie, et enfin en Allemagne à Hambourg, sont l’occasion de la rédaction de sa thèse de doctorat qui sera présentée par Daniel Lagache et Georges Canguilhem. Ce dernier le recommande auprès de Jules Vuillemin, alors directeur du département de philosophie de l’université de Clermont-Ferrand, où Michel Foucault ira enseigner la psychologie à partir de 1961. Sa thèse est publiée cette même année sous le titre Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique. Foucault y décrit l’évolution de la perception et du traitement de la folie, depuis la Renaissance jusqu’au XVIIIe siècle. La publication en 1963 de Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical est l’occasion de poursuivre le travail engagé au travers de l’examen de la transformation de la médecine à la fin du XVIIIe siècle, en particulier la naissance de la médecine clinique et son influence sur la perception des corps et les maladies. La reconnaissance du grand public arrive en 1966 avec Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, véritable succès de librairie. Foucault y explore les sciences humaines à travers les siècles, en analysant les ruptures épistémologiques qui ont marqué la pensée occidentale. Il élabore une historicisation des conditions de possibilité du savoir.

Afin de s’éloigner des polémiques et de l’effervescence provoquées par son dernier livre, Michel Foucault accepte, la même année, un poste à l’université de Tunis. C’est la première fois qu’il occupe une chaire de philosophie. Il ressent la nécessité d’un livre pour expliquer sa recherche et tenter de déterminer les traits communs à ses trois derniers ouvrages. Cela sera L’Archéologie du savoir, édité en 1969, dans lequel il théorise une méthodologie qu’il va nommer « archéologie ». Il s’agit d’une analyse des discours et des pratiques discursives d’une époque donnée pour en déterminer les conditions d’émergence. Il propose un cadre pour comprendre comment les savoirs se forment et se transforment à partir de la constitution de nouveaux objets. Ce livre clôt ces premiers travaux dans lesquels Michel Foucault problématise le moment où l’homme devient l’objet d’une science positive.

Ce nouveau séjour à l’étranger empêche Michel Foucault d’assister aux événements de Mai 68. Par la suite, il accepte de participer à la création du Centre universitaire expérimental de Vincennes. Il rentre d’ailleurs en France à la fin d’octobre 1968 pour prendre la direction du département de philosophie de cette nouvelle université. Il y restera à peine plus d’un an. En effet, Michel Foucault est élu professeur du Collège de France sur la chaire Histoire des systèmes de pensée en avril 1970. Sa leçon inaugurale, prononcée le 2 décembre 1970, paraît l’année suivante sous le titre L’Ordre du discours. Michel Foucault y prolonge des intuitions présentes dans son précédent ouvrage. En pressentant les rapports de force des conditions discursives de constitution des savoirs, ce livre ouvre vers la généalogie des pouvoirs.

Ses premières années de cours au Collège de France trouvent une forme d’aboutissement dans la publication de Surveiller et punir en 1975. Michel Foucault y examine l’histoire des systèmes pénaux, en se concentrant sur la transition des châtiments corporels publics aux systèmes de surveillance et de discipline modernes. Il analyse le rôle des prisons dans le contrôle social et l’émergence des sociétés disciplinaires. Cette nouvelle conception du pouvoir passe par l’étude des pratiques judiciaires et des techniques de gouvernement comme matrices des savoirs.

Pour Michel Foucault, cette période est aussi celle des engagements politiques. Si, à l’instar de nombreux étudiants de l’École normale supérieure à la même époque, Foucault avait brièvement eu sa carte au Parti communiste français dans les années 1950, les années 1970 sont celles des engagements concrets, au travers de pétitions, de déclarations publiques de soutien à des militants, mais surtout du Groupe d’information sur les prisons, porté notamment avec l’historien Pierre Vidal-Naquet et le résistant Jean-Marie Domenach.

En 1976, la parution de La Volonté de savoir prolonge ses travaux précédents. Premier tome d’Histoire de la sexualité, il examine comment les discours sur la sexualité ont été utilisés pour exercer un contrôle sur les individus depuis le XIXe siècle. Foucault réinscrit la sexualité comme enjeu de pouvoir crucial dans les sociétés modernes. L’ouvrage se termine de manière étonnante par un chapitre décrivant le passage, à partir du XVIIe siècle, de la souveraineté, en tant que droit de faire mourir, au biopouvoir, en tant que pouvoir sur la vie. Cette théorie donnera lieu à des développements majeurs dans l’ensemble des sciences sociales, notamment à travers la composante biopolitique, de régulation de la population. Il délaissera pourtant rapidement ce concept de biopolitique au profit de celui de gouvernementalité, en référence aux techniques de conduite des conduites humaines.

Cependant, à partir de 1980, la sexualité l’intéresse de manière très différente comme dimension d’existence depuis laquelle un sujet se pose la question de la manière dont il doit se conduire lui-même et s’impose à lui-même des exercices pour mettre en forme son existence. Comme en témoignent ses cours au Collège de France, cette dernière période est celle de la problématisation du sujet. Les deux tomes suivants d’Histoire de la sexualité ne paraissent qu’en 1984. L’Usage des plaisirs et Le Souci de soi abandonnent l’ambition première d’une histoire du dispositif moderne de la sexualité occidentale. À travers une analyse des pratiques sexuelles et éthiques depuis la Grèce antique jusque l’Antiquité tardive, Michel Foucault explore comment les Anciens ont conceptualisé le plaisir et la maîtrise de soi en prenant soin de leur âme et de leur corps à travers des techniques de vie spécifiques.

Michel Foucault décède du sida le 25 juin 1984 à l’hôpital de la Salpêtrière, à Paris. Contrairement aux usages de l’époque, un communiqué précisant les causes de la mort est publié, participant à la mise en lumière de cette épidémie en France.

Notice rédigée par Aurèle Méthivier (Collège de France).