Au sein de la vaste production littéraire byzantine (IVe-XVe siècle), les textes de polémique religieuse figurent parmi les plus nombreux, mais aussi parmi les moins étudiés aujourd’hui. La religion occupant une place prépondérante dans la vie politique, sociale et culturelle de l’Empire byzantin, les relations avec les peuples et cultures environnants se jouaient souvent sur le plan des controverses religieuses : elles concernaient autant les relations entre le christianisme et d’autres religions (nous avons ainsi des textes antimusulmans ou anti-judaïques) que les rapports entre les différentes Églises chrétiennes, notamment entre l’Église byzantine (ou orthodoxe, selon une définition moderne) et l’Église de Rome (aujourd’hui dite catholique). Marqués par des évolutions historiques divergentes, les deux pôles principaux de la chrétienté ont connu un éloignement progressif au Moyen Âge, jusqu’à une rupture de communion, ou schisme, que l’on a essayé de réparer en plusieurs occasions. En raison des échanges et des négociations continus entre l’Orient et l’Occident, la polémique entre Latins et Byzantins a progressivement atteint une ample diffusion, donnant lieu à des centaines de textes et évoluant au fil des siècles dans son contenu et ses méthodes. Les sujets de controverse allaient des questions ecclésiologiques (par exemple primauté du pape) aux questions doctrinales (par exemple la question du Filioque, c’est-à-dire la procession du Saint-Esprit) et liturgiques (par exemple les azymes).

En dépit de leur valeur historique, ces textes polémiques – souvent à tort considérés comme répétitifs et inintéressants – sont encore peu connus et étudiés. C’est pourquoi le programme international Repertorium Auctorum Polemicorum (RAP). De pace et discordia inter Ecclesiam Graecam et Latinam se propose de réveiller l’intérêt pour cette facette méprisée de la littérature byzantine : son objectif est la création du premier répertoire complet de toutes les œuvres écrites en grec, latin et vieux slave qui concernent la polémique religieuse entre les Églises byzantine et romaine. Ce projet est dirigé par Marie-Hélène Blanchet (UMR 8167 Orient et Méditerranée) et Alessandra Bucossi (Ca’ Foscari université de Venise), et régi par une convention signée entre le Collège de France et Ca’ Foscari Université de Venise. RAP compte actuellement plus d’une dizaine de membres, répartis en trois équipes (grecque, latine et slave). Sa base de données est développée en collaboration avec la base Pinakes. Textes et manuscrits grecs, gérée par la Section grecque et de l’Orient chrétien de l’IRHT.

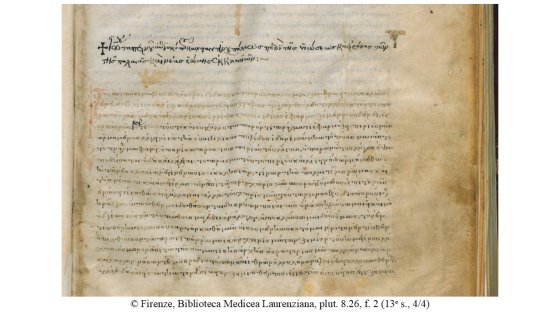

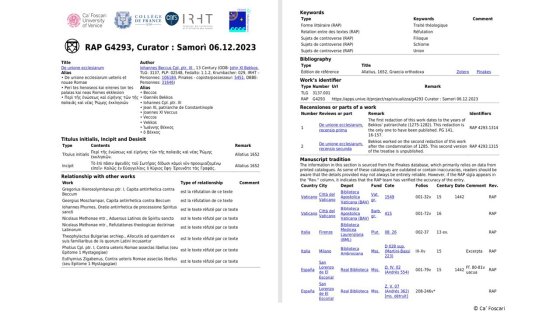

Entre octobre 2023 et décembre 2024, le Collège de France a hébergé, toujours en partenariat avec l’université de Venise, le projet RAP_GRE_TEX / RAP Greek Texts. Textes byzantins de polémique religieuse (XIIIe-XIVe siècles) et humanités numériques, financé par l’appel à projets VINCI 2023 (chapitre IV) de l’Université Franco-Italienne (UFI). Il a permis à la postdoctorante bénéficiaire, Francesca Samorì (université de Padoue et membre associé de l’UMR 8167 Orient et Méditerranée), de devenir membre de l’équipe grecque de RAP, de se former aux humanités numériques et d’enrichir la base RAP avec quarante-huit entrées concernant des textes grecs datés (ou datables) des XIIIe-XIVe siècles (voir par exemple le traité Sur l’union des Églises de Jean Bekkos, RAP G4293).

Le travail des équipes RAP, dont les trois bases de données comptent à présent environ deux cents trente entrées, se poursuit de manière continue, grâce aussi au soutien donné par les institutions partenaires du projet, dont le Collège de France. Les principaux résultats du projet seront bientôt collectivement présentés par les membres de RAP à l’occasion de la session thématique « RAP. Studying complex texts for complex polemics », qui aura lieu lors du prochain Congrès international d’études byzantines (Vienne, août 2026).

Marie-Hélène Blanchet et Francesca Samorì